人類や性の歴史を紐解く中で「女性とは何か」という問いを、Ninaは様々な片鱗から見つけることを楽しんでいます。

今回ご紹介するのは、食品や料理を専門とするフランス人の女性ライター兼ジャーナリスト、マリー=クレール・フレデリックによる著書『発酵食の歴史』から学んだこと。

原書のタイトル(フランス語)は、『Ni cru ni cuit』

日本語訳すると『生でも調理済でもない』という発酵食の特徴を端的に捉えた表現をしています。

(なぜ発酵食の本?それは、腸脳相関に興味を持ったからです。その辺りの話はまた違う機会にでも…)

野蛮?神聖?

世界の人類史や文明史を遡ると、発酵食は非常に重要なポジションに位置しているようです。

例えば、世界各国の発酵食は、人々の土着のアイデンティティ形成に強く紐付いています。

外国人が納豆を美味しいとよろこんで食べている姿を見たら、大切な何かを共有できたような気がして嬉しいですよね。

つまり、”発酵したものと腐ったものの境は、食べる者の出身地や文化圏によって異なる” ゆえのこと。(””内は本書より引用)

他国で言えば、スウェーデンのニシンを塩漬けして発酵させたシュールストレミングや、中国や台湾では臭豆腐、フランスではカマンベールチーズなどもそう。独特の香りがします。

普段の生活では気付きにくいですが、発酵食が人々の潜在意識の中に確かな精神性を育んでいるように感じます。

あと、忘れてはならないのは、世界最古の発酵食がお酒(ビール)ということ。

日本は世界でも稀な水が大変豊かな国なので、ビールの誕生はありませんでしたが、世界においては水はとても貴重な資源でした。

そこで、様々な穀物を発酵させたビールは水よりも清潔で安全で、かつ貴重な栄養源になりました。本書によれば、古代エジプトの労働者たちは1日に4〜5リットルものビールを供給されていたようです。

そんなに多くのビールを?!驚きですよね。文明が発達して都市化が進むと、精神面でも効果のあるビールの配給権限は、首長の立場上、民を統治するには有用だったのです。

発酵食という、ともすると野蛮に映るものから、人々にとって大事なものが生まれているわけですね。

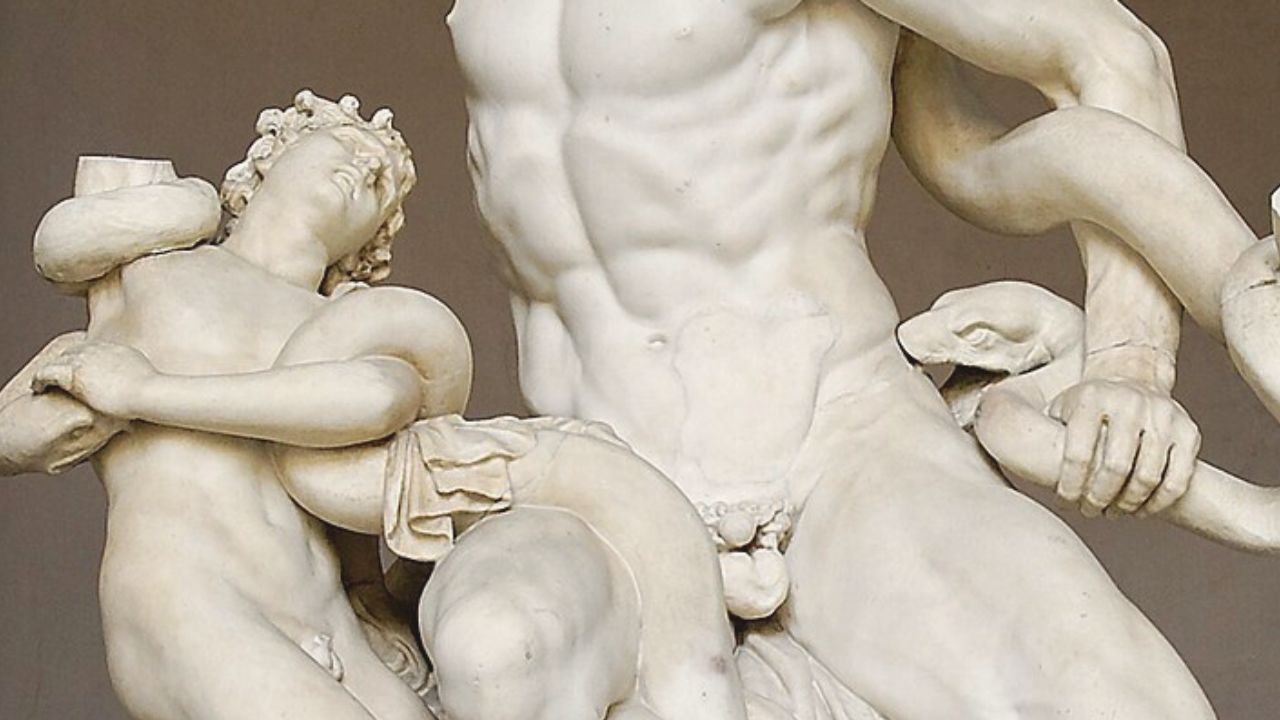

そう、日本神話やギリシャ神話を見てみれば、糞便や血などから神々が生まれている。万事は野蛮性やいかがわしさの中に、高潔さがある。科学文明に慣れ過ぎた私たち現代人が忘れていることです。

発酵食と女性

キリスト教の世界でもやはり、発酵食でもあるパンと葡萄酒(※)が祭時に使われますが、ここで発酵食と女性の関係性について、興味深いことがらを本書より発見しました。

※キリスト教の聖餐式で用いられる重要な要素で、イエス・キリストの体と血を表しています。聖餐式では、パンはイエスの身体を、葡萄酒はイエスの血を象徴し、信仰の儀式として行われます。

それが何かというと…

パンもお酒(ビールやワイン)作りは、地域に限らず、古代ではもっぱら女性の仕事だったようです。

女は子を産み育て、命を永遠に繋げる…

大昔の人々は、発酵のプロセスと生命が繋がっていく神秘性を重ねていました。

例えば、パン。フランス語には「生地に種を付ける」という言い回しや、パン種を棒(男性器の象徴)で窯(女性器の象徴)に入れる行為を神秘的に捉えたり…. 何より、女性が妊娠してお腹が膨らむ様子とパン種が膨らむ様子をなぞらえ、パン作りを聖なることとして、女性の仕事としていたのです。

その後、工業文明が発達すると、パンもお酒作りも職人として男性が多くを担うことになりました。

とりわけ昔の食生活は発酵食がメインだったこと、または、調理に火を使用され始めたとされる60万年前頃にかまど(これも女性器を象徴)が誕生してからは、食事作りは女性の仕事とされていたとのこと。

確かに、日本においても家庭の糠床を守るのは女性の仕事でしたよね。

社会的な男女間の役割が以前にも増して無くなってきたのは、時代によるものだと日々感じています。良い側面もありますが、一方で大切な何かを失っているような気がしてなりません。

食の工業化が始まって久しい昨今。経済活動の一役を担うことになった女性達は、これから一体どこへ向かうのだろう。

発酵食の歴史を紐解きつつ、今一度、女性の役割について静かに考えています。

『発酵食の歴史』

著者|マリー=クレール・フレデリック (Marie-Claire Frédéric)

訳者|吉田春美

発売|2019年2月

版元|原書房

原書|『Ni cru ni cuit』

art work

Pieter Bruegel

The Peasant Dance, 1568

sorce| wikipedia

コメント