由羅は物心ついた時から、絵本がとても好きだった。

夜の添い寝の際には、ひとつ年下の妹と一緒に母親に絵本を読んでもらうことが、一日の中で至福の時間だった。文字がある程度読めるようになると、持てるだけの絵本を抱えて部屋のすみで読み耽ることもしばしばだった。

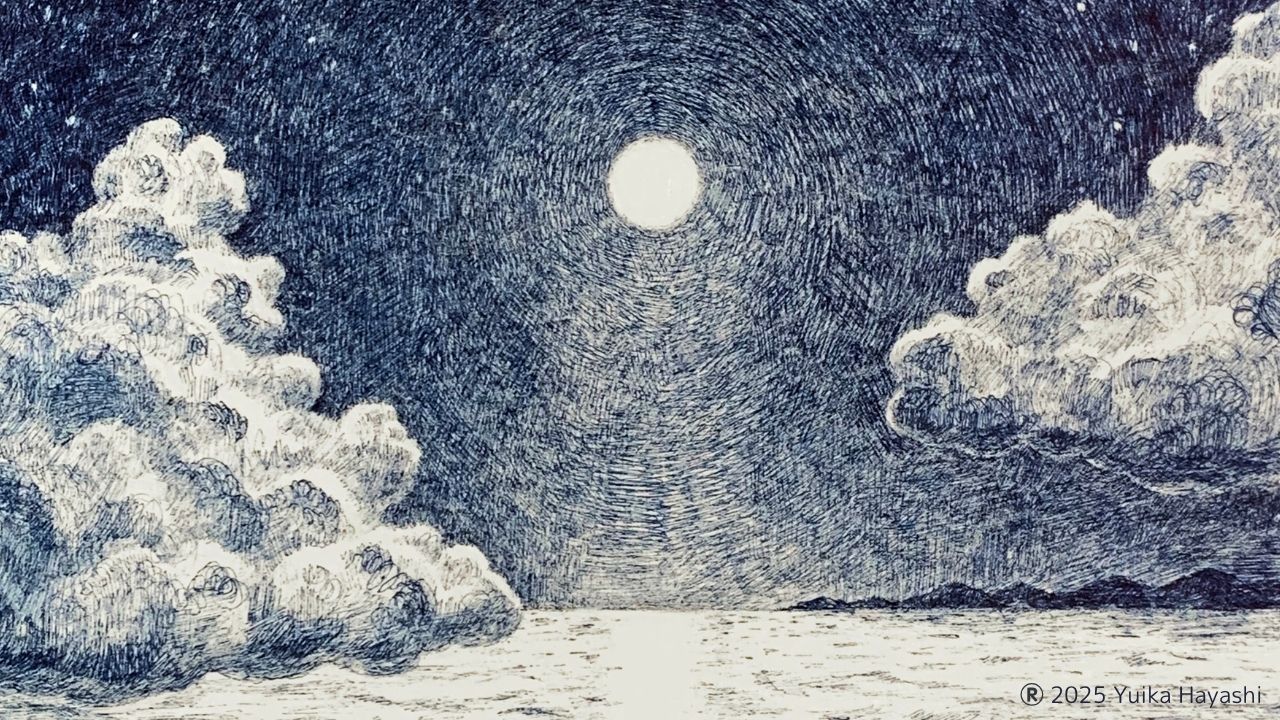

絵本はそこに描かれる様々な人物や動物や自然の場所まで、いつもすぐさま連れて行ってくれた。添えられた文章は音楽のように身体に沁み入り、それは由羅を楽しませたり、勇敢にさせたり、時には悲しい気持ちにもさせた。その度、絵本を通して時空を自由に飛び越えられる自分は、大人以上に冒険ができるのだと、己のことを誇らしく思えたのだった。

しかし、ある時から視野に違和感を覚え始める。絵も文章も焦点が合わず重なって見えるのだ。初めの頃は多少のボヤけはあまり気にしていなかった。絵本程度の文字の大きさなら、何となく読めていたからだ。

ところが分岐点は小学2年生の頃に子供達の間で大流行した『ウォーリーを探せ』というシリーズ絵本だった。対象物を先に見つけた者の順位を競い合うようなゲームに内心嫌々参戦するも、繊細な絵が大きく歪む景色に度々苦悶した。

「いたーーっ!見つけた!見つけたよ!ユラちゃんはどぉ?」

隣の席で美来が嬉々として由羅に報告する姿を苦々しく思った。

ー みくちゃんったら、何よ…。みんなと一緒にはしゃいじゃって…。

美来は由羅と気が合う友達だった。人形を使ったごっこ遊びや絵本の貸し借りなど、もっぱら部屋の中で共に時間を過ごすことが多かった。ドッジボールなどの活動的な(ある種、暴力的と感じていた)外遊びよりも、そのほうが自分達らしくいられる気がしていたのだった。

それにしても、美来含めて周りの子供たちはこの絵が鮮明に見えるのだろうか。いくら時間がかかろうとも、自分にはウォーリーを見つけることはできない…。自己と他者の視界の違いもわからないだけに、やり場の無い劣等感を覚えた。

あれだけ好きだった絵本や美来の存在すらも、自分との間に溝のような距離を感じ始めると、次第に孤独という新しい友が忍び寄ってくる恐怖も感じるようになった。

乱視と診断されたのは、それから間もなくのことだった。

眼科医に眼鏡をかけることを勧められた時は、安堵に似た想いがした。あのゲームに勝てなかったのは、目に欠陥があったのが原因であり、仕方がないことだったのだ、と。

初めて眼鏡をかけて登校した日のことは覚えている。

美来が、その若く小さいどんぐりのような目を丸くさせながら、一目散に駆け寄ってきた。

「ユラちゃんがメガネかけてる!!目ぇ、悪いの?」

「うん、お医者さんに、ランシって言われたの…。」

「へぇ、ランシ….そうなんだ!メガネ、大人っぽいね!」

美来にそのように評されると、途端に嬉しくなった。眼鏡の存在で、ゲームに勝てなかったことが自分の能力不足ではないことを証明できるような気がしたし、しかも自分を大人びた存在にしてくれるような魔法のアイテムに感じることができた。

ところが、救われたような気持ちは、あまり長くは続かなかった。

その後も乱視の度合いが年々進んでしまったのだ。本を開いた時、レンズ越しの文字が歪んで見え始めると、あぁ…またか、と絶望した。

眼鏡の度数が再び合わなくなったことを母親に伝えると、明らかに落ち込んだ様子がみてとれた。その姿は更に由羅を苦しめた。

ある日の朝、ベッドから上半身を起き上がらせ、ゆっくり両脚をだらんと下ろし、目の前の窓から外を眺めた時、肉眼でこの世の森羅万象を見ることはできないのだと悟った。12才の時、突如として。

以来、視覚で物事を捉えることよりも、言葉から物事を捉えることが由羅にとって、ごく自然な生きる手段となったのだった。

*

そんな幼少期の記憶は、いつしか薄れていた。10代後半から普段の生活ではコンタクトレンズを使用していたし、視力に補正が必要なことは特段珍しいことではないからだろう。

しかし、バスの車窓から見える燃え盛るような紅葉を眼前に、由羅はそんな記憶を呼び起こしていた。加えて、自然の美しさを感じつつ、梶がアート分野の担当役員であることもぼんやりと思う。

大人になった自分には必要のないものと思っていたことを突きつけられた気がした。梶を一度だけ見かけた記憶さえも、もう必要のないものと思っていたのに。

ー 私なんかに、この仕事が務まるのかしら…

美術館から最寄りのバス停の名が、次の停車地として車内にアナウンスされる。ボタンを押すと、次、停まります、という電子アナウンスが流れた。それは新天地へ足を踏み入れるかのような小さな儀式に感じた。

バスが停車するとステップを降り、美術館まで歩を進めた。車中から手元で握っていた社用のスマホに目を見遣ると10時42分を指している。メールボックスを見ると、梶から一通のメールが届いていた。

2023年12月1日 10:36

15分ほど遅れます。

外は寒いので、入館して待っていてください。

申し訳ない。

梶

連絡事項は簡素であり、無論すぐさま内容は理解できた。ところが、なぜだか最後の”梶”という文字だけは、自分の内に行き渡らせるよう幾度も見返すのだった。

続き▶︎ 第4夜 | 浪千鳥と業務命令

この物語はフィクションであり、実在の施設や団体とは一切関係ありません。

コメント